|

◆ 内臓を守っている軟部組織とタンパク質

”おなか”の中の内臓は決められた位置に収まっていますが、それを支えているのは靭帯や膜などの軟部組織とタンパク質(コラーゲンタンパク)です。これらは言ってみれば陰の立役者です。

|

|

二足歩行する人間は重力の影響で内臓が下に引っ張られますが、それでも内臓が定位置でいられるのは、一つには、内臓が周囲の組織に付着している固定力の強さ及び固定面積の影響と、そしてもう一つは体内の総タンパク質の約3割りを占めるタンパク質(コラーゲンタンパク)の影響です。

|

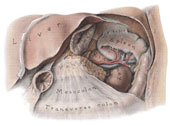

一つの内臓は他の内臓や周囲の組織に靭帯や膜などの柔軟な組織によって付着することでその位置を維持しています。内臓の固定力とその面積は肝臓が一番大きく、横隔膜のほかに胃、十二指腸、上行結腸、腎臓など広範囲に付着しています。そのため肝臓が下垂することは殆どありません。

| また、”おなか”の中の内臓は、例えていうなら卵の白身に浮かんだ黄身のように”おなか”の中で浮かんだ状態になっています。卵の黄身が常に真ん中にあるのはタンパク質の白身がその周りを取り囲んでいるからですが、これと同じ環境が”おなか”の中でも成立しています。”おなか”の中で卵の白身にあたるもの、それが体内の総タンパク質の3割を占めるタンパク質(コラーゲンタンパク)です。 |

|

|

|

コラーゲンは体内で毎日作り変えられているタンパク質で、鉄分とビタミンCによって強化されます。

◆ 内臓のズレ、内臓下垂の原因

下垂が起こり易い胃や腸は、臓器の総面積に比べて付着している割合が少ないのと、飲食物の重量の影響で重力に引っ張られ易くなります。また、「冷え」や「ストレス」によって血管が収縮して柔軟な靭帯や膜組織が硬くなったり固着を起こしたり、あるいは「しこり」ができたりすると、タンパク質が十分に行き渡らなくなり、内臓を取り囲んでいる”おなか”の内部環境が悪化します。その結果、内臓は”おなか”の中で浮いていることができなくなり、重力に負けて下に垂がるようになります。また、ある内蔵より下の部分に「しこり」や膜組織の固着ができると、その「しこり」や固着によって内臓が引っ張られて下垂を起こすこともあります(手術や怪我による傷の影響など)。

内臓を正常な位置に維持するためには、”おなか”が常に柔らかくて血液やタンパク質が十分に循環できる状態であることと、良質のコラーゲンタンパクを作ること、そして暴飲暴食・大食を避けることが大切です。コラーゲンタンパクの生成には、動物性タンパク質、ビタミンC、鉄分が必要不可欠です。鉄欠乏性貧血の人は良性のコラーゲン生成が出来にくいため、内臓が下垂しやすい傾向にあります。 >次へ

|

|

|